インパルス巻線試験機は、巻線状態にあるものの電気的試験を能率よく、非破壊で行います。

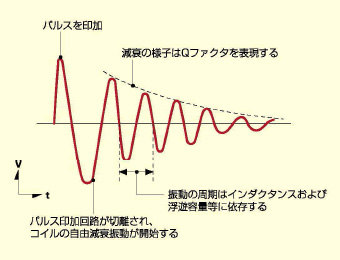

その原理は、標準巻線(マスタコイル)と被試験巻線(サンプルコイル)に、同じインパルス電流を流し、その過渡現象波形を比較し、良否判定をするものです。過渡現象波形つまりコイル内に発生する減衰振動波形の意味するものは、インダクタンスおよびQであり、コイルの巻数違いやレアショート、さらにコアがある場合は、その材質の違いなどが同時に判定できます。さらに高いインパルス電圧を印加することにより、コロナ放電の発生から絶縁不良も発見できます。

すなわち巻線のクオリティとして必要なほとんどの性格をごく短時間で検査することができるのです。

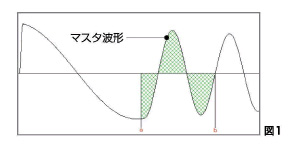

1. 面積比較(AREA)

任意に指定された区間で、マスタとサンプルそれぞれの面積の大きさを比較します。

図1の例ではa-bの区間の面積を算出し、この大きさがどの程度異なるかで判定します。判定の基準は%で設定し、判定結果がその範囲内の場合を良品と判定します。面積の大きさは、コイル内でのエネルギーの損失にほぼ比例し、損失の大きさで判定することになります。例えば、サンプルコイルがレアショートしている場合など、ショート部分による損失の増大がこの結果に反映されます。

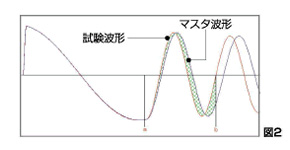

2. 波形差面積比較(DIF-AREA)

任意に指定された区間で、マスタとサンプルとで波形の異なる部分の面積を計算します。

図2の例ではa-bの区間でこの面積を算出し、マスタの面積(図1に相当)に対してどの程度の大きさであるかで判定します。判定の基準は%で設定し、判定結果がその範囲内の場合を良品と判定します。波形差の面積の大きさは、Lの値および損失の大きさのトータルで表現されます。例えば、Lの値の変化を特に問題とする場合はこの判定方法が有効です。

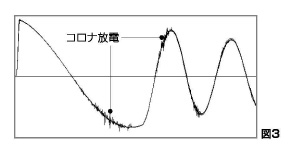

3. コロナ量比較判定(FLUTTERVALUE)

波形の違いはほとんど無視し、図3の様なコロナ放電等の高周波成分の量を検出します。

任意に指定した区間の波形について演算によるフィルタ処理を行う事でコロナ成分を検出し、その大きさで判定を行います。判定の基準は整数値で設定し、判定結果がその範囲内の場合を良品と判定します。

4. コロナ量比較判定(LAPLACIANVALUE)

LAPLACIANとは、画像処理などで被写体のエッジの強さの検出に用いられるデジタル・フィルタ処理の手法で、FLUTTER VALUE方式に対し、波形データに隠れる数値の不連続性(すなわちノイズ)のみを数値化することができ、的確でわかりやすい放電成分の判定を行うことができます。

5. 巻線絶縁破壊電圧試験機能(ImpulseBreakDown Starting Voltage Test :BD V test)

被試験対象コイルに対し、印加電圧を徐々に増やしながら試験を行い、AREA及びLAPLACIANにて絶縁破壊を判定し、破壊に至る直前の実際の試験電圧を、被試験コイルの巻線の破壊電圧として表示します。

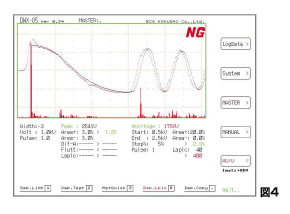

6. 目視による判定

記憶されているマスタの波形と、サンプルの波形を簡易的に重ねて表示することができ、この表示画面から2つのコイルの特性の違いを容易に見分けることができます。